- 新冠疫情加剧了人们对城市疫情及相关风险的担忧,但这并不意味着城市化进程遭遇阻力。

- 未来十年,新兴亚洲经济体的城市化发展仍将继续,但同时必须认可和拥抱新冠疫情引发的经济结构变化和行为方式改变。

- 伴随着城市化的发展,对风险管理和解决方案的需求也会同步增加,保险公司若要抓住这一机遇,就需要紧紧把握城市化的发展趋势和深入理解城市化背后的驱动因素。

全球44亿城市人口而且仍在增长

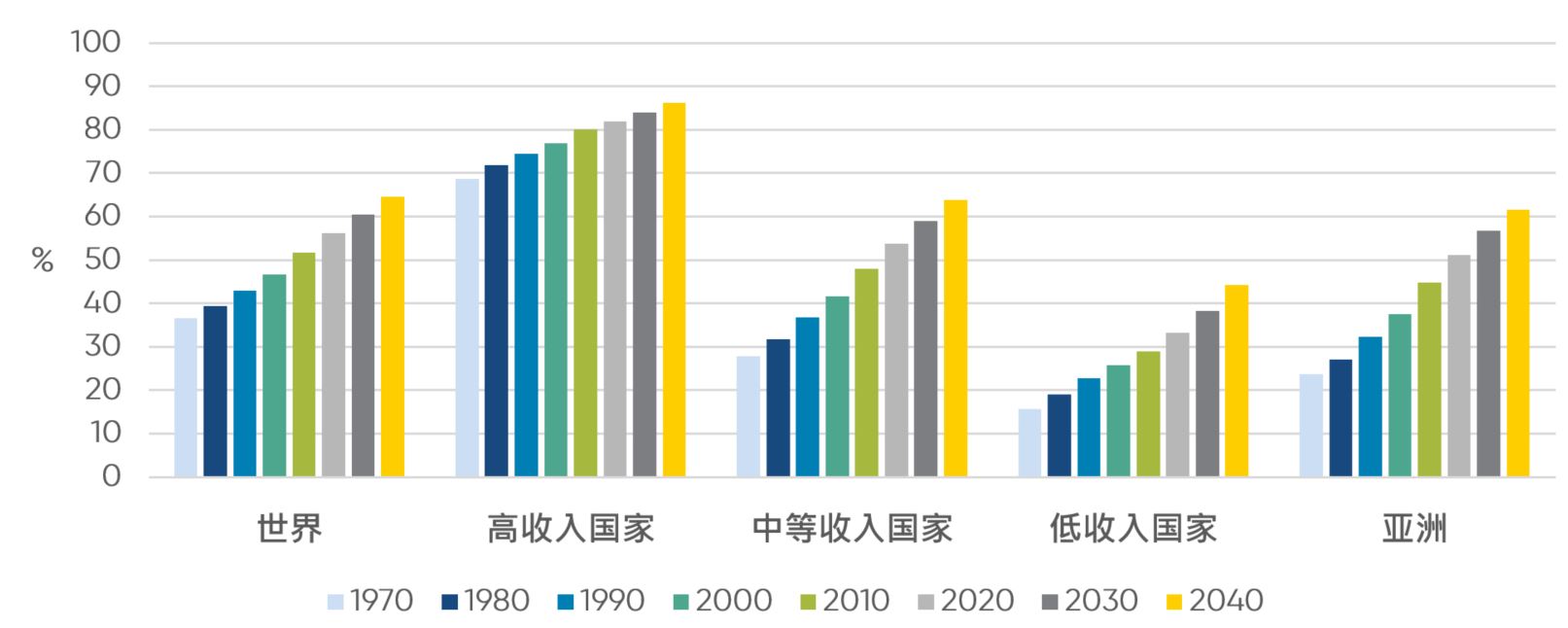

据联合国估计,2020年世界人口的56.2%或44亿人生活在城市中,高于10年前的51.7%(参见图1)。1 到2040年,这一比例将增至64.5%,在这16亿新增城市人口中,将有一半以上来自亚洲。2 城市已经成为增长、创新和高生活质量的象征。城市化和经济增长是相辅相成的,城市支持经济发展规模化,同时降低交易成本。反过来,城市在教育、就业和医疗方面提供更好的机会,吸引更多农村人口进入城市。例如,近期的研究发现城市化在推动东盟国家经济加速发展方面发挥了积极作用。3

图1:城市化率,1970-2040年

资料来源:《世界城市化展望(2018年)》,联合国经济和社会事务部

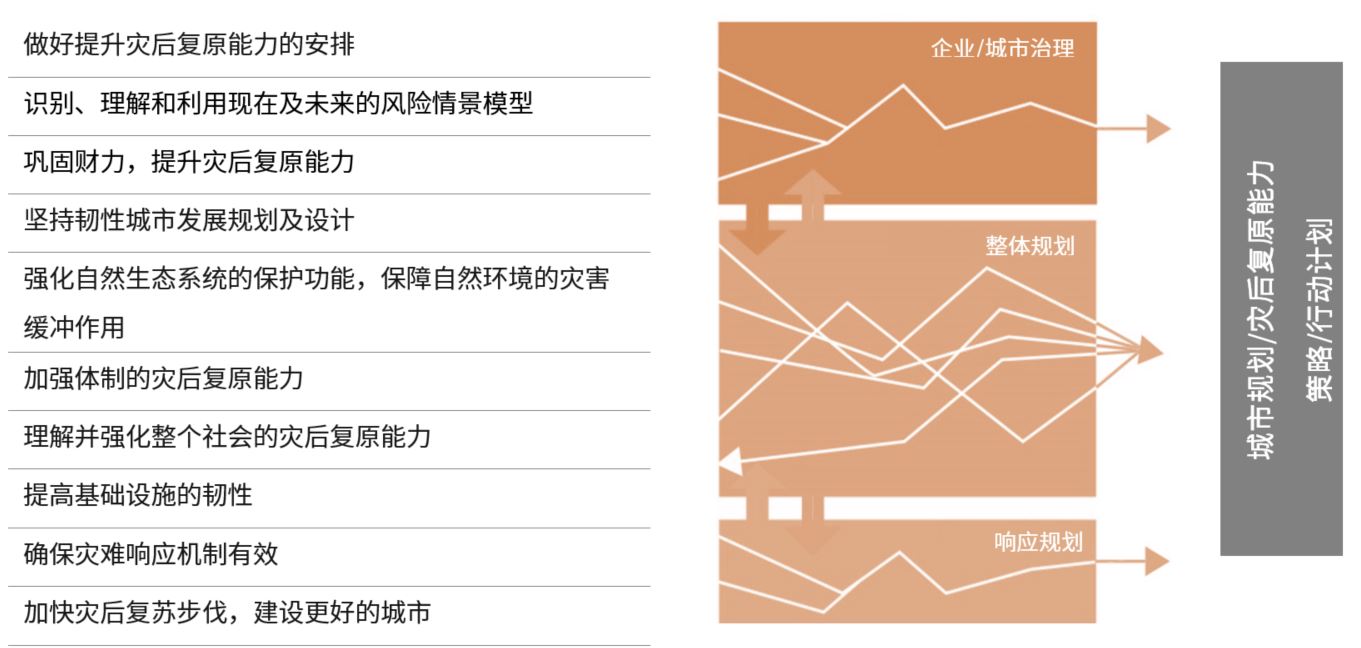

谈及城市化时,世界银行曾指出,“没有工业化和城市化,任何国家都无法步入中等收入阶段。没有充满活力的城市,任何国家都无法步入高收入阶段。发展中国家竞相推动城市化进程,看似混乱却是其发展的必经之路”。4 这并非默认城市中的贫民窟无可避免,也并不是对大量犯罪和污秽问题的默许,而是呼吁决策者采取积极措施,提升城市的包容性和缩窄贫富差距。图2展示了联合国减灾办公室(UNDRR)建议的提升城市灾后复原能力的十项关键措施。

图2:提升城市灾后复原能力的十项关键措施

资料来源:联合国减灾办公室(UNDRR)。为加快在地方层级实施《2015-2030年仙台减少灾害风险框架》推出十项关键措施(链接)。

考虑到城市化在推动经济增长、提高生产力和消除贫困方面的作用,就不难理解为何近年来众多亚洲新兴市场国家纷纷将城市化作为其发展计划的一个核心支柱了(参见图3)。

图3:亚洲主要国家的城市化发展概况

中国:2014年推出中国城市化发展的指导性文件——《新型城镇化规划》(NUP)。随后明确提出重点规划建设19个城市群,构建“两横三纵”的城市化格局,推动国民经济进一步发展。其中,珠三角、长三角和京津冀三大城市群因其规模和经济贡献占据特殊地位。

印度:强劲的经济增长和基础设施投资推动印度的城市化加速发展,城市化率从2000年的27.7%上升到2020年的34.9%。例如,新建的德里-孟买走廊刺激了“智慧城市”的发展,5 同时,许多经济特区也为城市发展提供了肥沃的土壤。

印尼:印尼的城市佔地位居亚洲第三位,仅次于中国和日本。然而,由于基础设施投资不足导致交通拥堵、污染和自然灾害风险,印尼的快速城市化(2020年城市化率为56.6%)为其经济发展带来的贡献却低于其他亚洲国家。6 2019年6月,世界银行批准了一项针对新设立的国家城市发展项目(NUDP)的贷款,旨在帮助市政府完善基础设施投资规划,满足快速增长的城市人口的需要。

城市化和基础设施投资正如一枚硬币的两个面。事实上,未来几十年,亚洲基础设施投资需求的很大一部分可能都来自于规模不断膨胀的城市。亚洲开发银行预计,到2030年,亚洲发展中国家每年需要在基础设施方面投入17亿美元。7 虽然能否获得这一巨额投资所需的资金仍是一项重大挑战,但基础设施投资终将带来建设热潮,对保险业而言,发展机遇颇丰。需要指出的是,这里所说的基础设施投资包括旨在消除贫困和应对气候变化的专项支出。

新冠疫情及其对城市化的影响

新冠疫情爆发,令多数亚洲经济体陷入严重的经济衰退中。但现在,可以说我们已经来到拐点,许多亚洲国家和地区的经济有望在2021年逐步复苏。过去数月,保就业和减少破产企业数量一直是政府的工作重心,但接下来的重心则是创造增长。与以往相比,忙着用政策工具修补经济的政府决策者现在更愿意以城市化和基础设施投资来撬动经济增长。这样的选择有其合理性,毕竟,基础设施投资具有很强的乘数效应。基础设施投资每增加10%,长期产出就可能增加0.7-1%。8 与其他替代方案(如减税或增加福利支出)相比,基础设施投资获得的收益更大。9

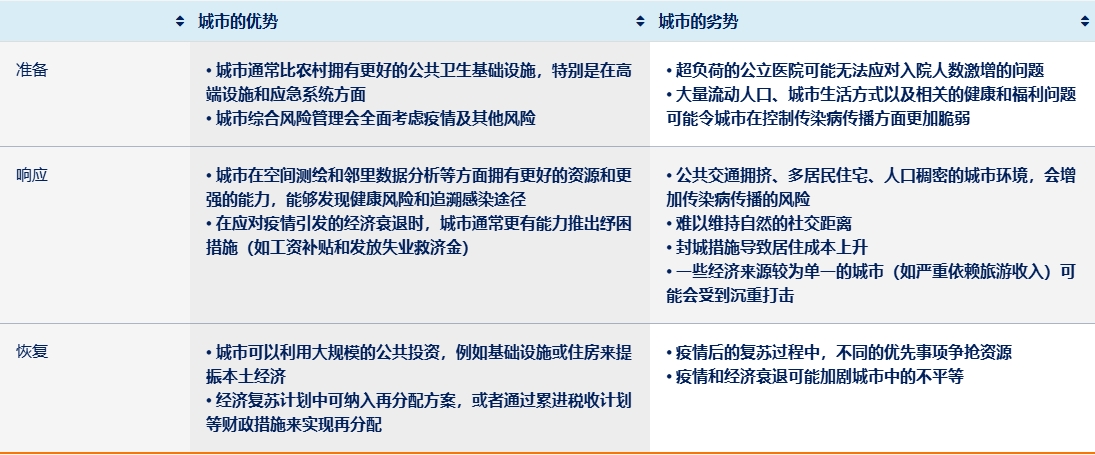

尽管如此,新冠疫情也引起了人们对城市环境中疫情爆发风险的担忧,毕竟在疫情初期,许多大城市都曾是病毒传播的温床。在疫情初期,95%以上的确诊病例出现在城市中,涉及超过2,550个城市。人们相信,紧凑的城市格局为病毒传播创造了有利条件,同时城市中又难以实施封锁和保持安全社交距离。然而,这不应该成为抑制城市化发展的借口。并非所有大城市都受到同等程度的影响,许多以高人口密度而闻名的亚洲城市在遏制病毒传播方面比西方城市表现得更好(参见表1)。与此同时,现在也有更多迹象显示,农村在应对疫情方面也有其劣势,在后续几波疫情中,农村确诊病例数量迅速赶超城市,并且缺乏足够的医疗资源。10

表1:城市与疫情

资料来源:鼎睿再保险

城市化 2.0

城市化应采取一种能够尽可能降低疫情风险的模式。而且,即便疫情过去,人们的工作和生活方式因疫情而发生的改变可能并不会逆转,城市规划也应当将这些变化纳入考虑范畴。

不同规模的城市发展:

没有什么比特大城市(即人口规模超过1000万的城市)更能代表城市化了。联合国预计,11 到2030年,全球特大城市的数量将从当前的33个增加到43个。2018年,全球最大的10个城市中有7个在亚洲:目前全球最大的城市是东京,但预计到2030年,德里将赶超东京占据榜首。虽然特大城市的数量将继续增加,但预计亚洲新一轮城市化浪潮的重点是城市群的发展,特别是在中小城市之间,不同形式的城市群将实现优势补充。12

免受气候影响的未来城市:

在疫情爆发前,城市化规划中就已经纳入了提高气候适应能力、减少碳足迹和提高自然灾害恢复能力的措施。新冠疫情的爆发表明,城市碳足迹有可能大幅削减,例如,通过降低人口流动性和采用居家办公等。这一发现让人们重新考虑为了永久减少碳排放量应当对当前的城市运作模式做出哪些深刻变革。13

包容性发展:

城市化并不必然带来平等。联合国开发计划署(UNDP)称,日益加剧的不平等现象已经拖累了“全球人类发展”的进程。14 因此,城市化越来越关注旨在减少不平等的包容性增长,例如,通过普惠金融或普惠保险、践行多元化原则以及解决“城市权利”问题。15 新冠疫情对贫困人口的冲击最为严重,并可能加剧城市中的不平等现象。据估计,约10亿在人满为患且人口稠密的城市中生活的人是受此次疫情影响最为严重的群体。16

公共卫生基础设施:

无论是在新兴经济体,还是在发达经济体,新冠疫情都令公共卫生基础设施不堪重负。现在,人们强烈意识到公共卫生基础设施亟待改善,尤其是在新兴经济体。17 提供充足的医疗卫生设施,在减贫和减少不平等方面同样发挥重要的作用。随着医疗卫生设施的改善,药品及其他医疗健康设备也会自然而然地实现自给自足。与之相对的是,似乎有越来越多的消费者愿意接受远程医疗(在诊断、监测和共享信息方面),这可降低了建设邻近医疗设施的急迫程度。

未来的工作(和教育):

未来的工作(和教育)都在发生变化,某些形式的移动办公(和在线学习)会成为永久模式。其实早在新冠疫情爆发前,在人工智能、自动化和机器人技术的帮助下,远程办公模式的兴起就已经对未来办公模式发起了挑战。18 新冠疫情迫使数百万白领以远程方式继续工作,进而加快了这一趋势的发展速度。人们预计,即便疫情过去,很多人也不会重返办公室上班。零工经济的兴起也起到了推波助澜的作用,越来越多正式岗位正在被合同制所取代。

多元化和韧性:

疫情对零售、旅游和酒店等行业的冲击最为显著。更多研究表明,缺乏多元化要素的经济结构是城市面对疫情不堪一击的根本原因之一。19这表明,城市需要构建更为多元化的经济结构,提高今后抵御外部冲击的能力。另一个例子是交通限制扰乱了城市的食品供应。因此,有人提出城市农业等新思路来改善本地供应链和实现城市的自给自足。

对保险业的影响

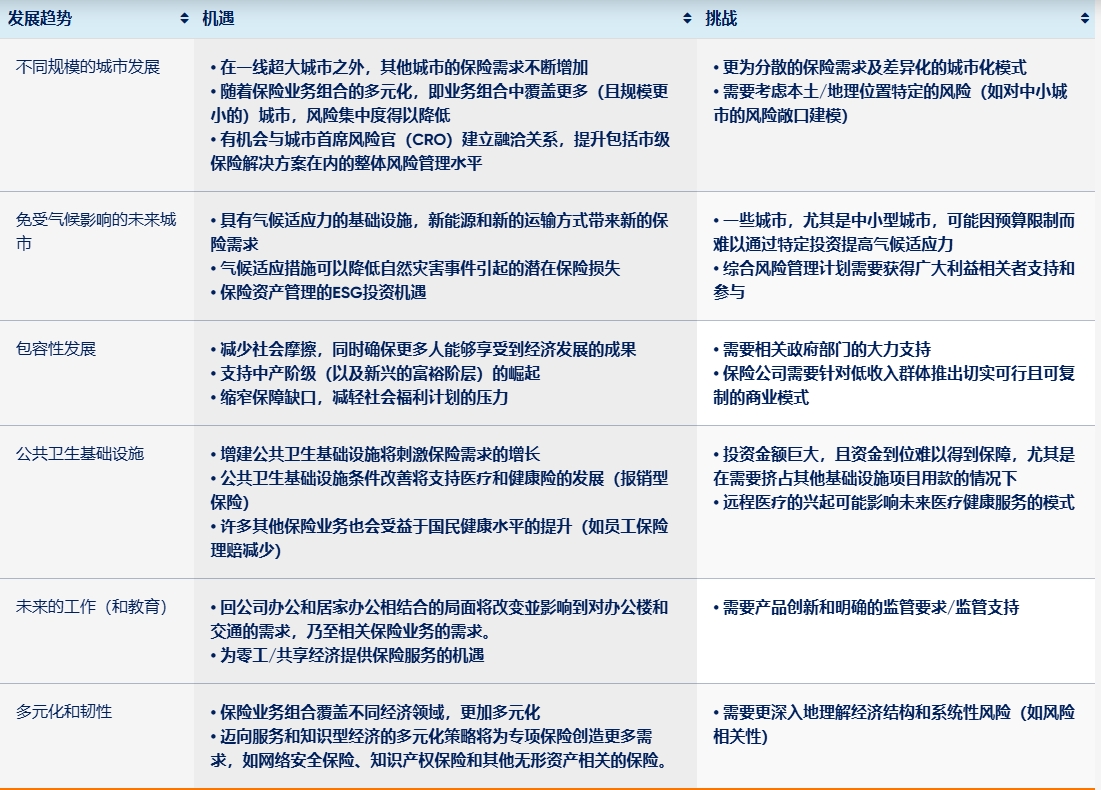

保险业应当为保护城市的未来贡献一份力。未来十年,新的城市中心,特别是那些位于亚洲新兴经济体的新城市中心,预计会成为保险需求增长的主要来源。与此同时,城市中资产和风险的集中度不断攀升,仍是未来数年内保险公司需要面对的重大挑战之一。因而,对保险公司而言,要助推亚洲的下一波城市化浪潮,掌握城市规划和发展以及城市风险管理方面的知识就变得非常重要。表2简要展示了后新冠疫情时代的城市化趋势和对保险业的影响。

表2:城市化及其对保险的影响

资料来源:鼎睿再保险

表 2 的内容并非详尽无遗,但想要传达的核心观点已经很清晰 —— 经济增长和城市化相辅相成,将继续为亚洲新兴经济体的保险公司提供巨大的商业机遇。保险公司想要把握住这一机遇参与其中,需要先掌握相关知识,例如在包容性发展和绿色保险、可再生能源、公共卫生基础设施以及无形资产领域。

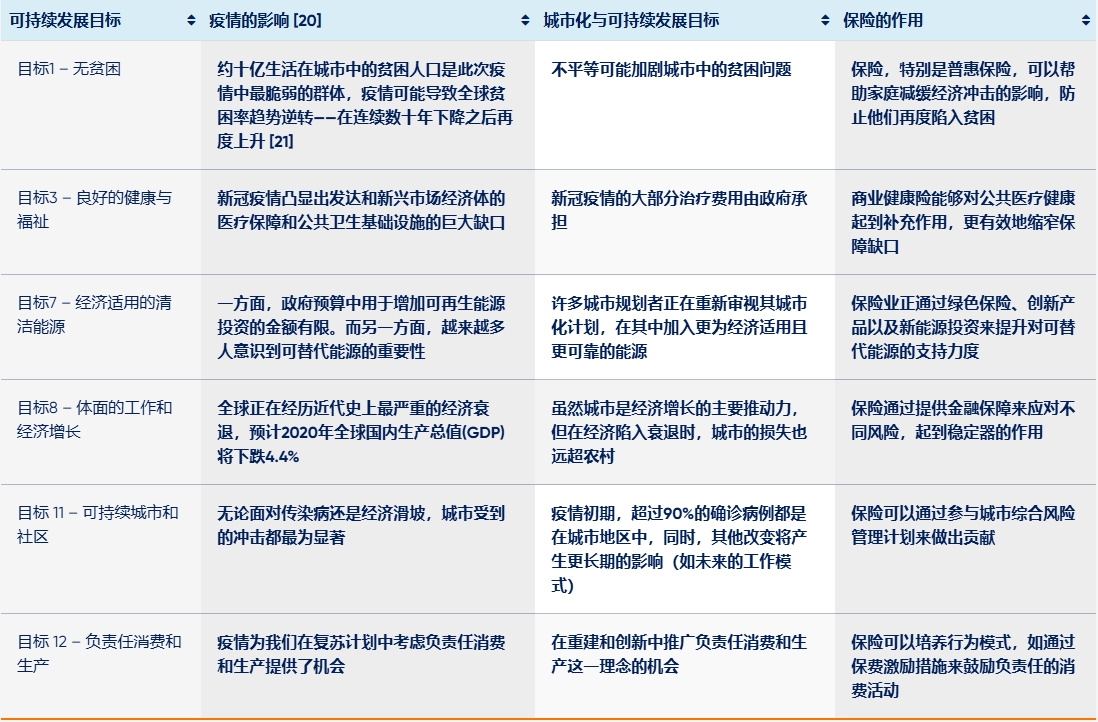

附录:城市化与可持续发展目标 [20][21]

[1]《世界城市化展望(2018年)》(World Urbanization Prospects 2018),联合国,经济和社会事务部(链接)。

[2]《世界城市化展望(2018年)》(World Urbanization Prospects 2018),同上。

[3] Ha Minh Nguyen,Le Dang Nguyen,《城市化与经济增长之间的关系:对东盟国家的实证研究》( The relationship between urbanization and economic growth: An empirical study on ASEAN countries),2019年2月12日,国际社会经济学杂志(International Journal of Social Economics)(链接) 。

[4]《2009年世界发展报告:重塑经济地理》(World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography),世界银行,华盛顿特区(链接) 。

[5] 例如,印度智慧城市使命(National Smart Cities Mission)的目标是到2023年智慧城市的总量达100个(链接)。

[6] 参阅《印尼的城市故事》(Indonesia’s Urban Story),世界银行(链接)。

[7] 《满足亚洲的基础设施需求》(Meeting Asia’s Infrastructure Needs),亚洲开发银行,2017年2月(链接)。据估计,城市人口每增长1%,人均国内生产总值的增幅在印度为13%,中国为10%,泰国为7%,而印尼仅为4%。

[8] C. Calderón,E. Moral-Benito,L. Servén,《基础设施资本有效吗?一项动态异质方法研究》(Is Infrastructure Capital Productive? A Dynamic Heterogeneous Approach),应用计量经济学杂志(Journal of Applied Econometrics),J. Appl. Econ. 30: 177-198 (2015) (链接) 。

[9] A. Spilimbergo,S. Symansky,M. Schindler,《财政乘数》(Fiscal Multipliers) ,国际货币基金组织职员分析报告(Staff Position Notes) ,2009年。

[10]《新冠疫情:新病例减少,但农村、类城市地区确诊病例占比急剧上升》( Covid-19: Fresh cases down but share of rural, semi-urban areas up sharply),印度时报,2020年12月1日(链接)。另参阅S.J. Goetz,Z. Tian,C. Schmidt及D. Meadowcroft,《农村新冠疫情确诊病例数量少于城市,但增长更快》(Rural COVID-19 Cases Lag Urban Areas but Are Growing Much More Rapidly),宾夕法尼亚州州立东北农村发展中心(NERCRD)新冠疫情简报第2020-3期,2020年4月3日,NERCRD及宾夕法尼亚州立大学(链接)。

[11]《世界城市(2018年):数据手册》(The World’s cities in 2018: data booklet),世界银行(链接)。

[12] 有人认为2021年城市化将加速发展,但主要是通过在欠发达地区建立相对非正式的定居点来实现,担心人口密集地区的疾病传播以及远程工作的机会增加是这一变化背后的主要推手。参阅A. Rastandeh,M. Jarchow,《后新冠疫情时代的城市化和生物多样性的丧失:复杂的挑战和可能的解决方案》(Urbanization and biodiversity loss in the post-COVID-19 era: complex challenges and possible solutions),城市与健康杂志(Journal of Cities & Health),2020年5月(链接)。

[13] 《新冠疫情对城市的长期影响》(How COVID-19 will impact on cities in the long term),世界经济论坛,2020年11月20日(链接)。

[14] 《冠状病毒与不平等》(Coronavirus vs inequality),联合国开发计划署(UNDP,链接)。

[15] 根据联合国《世界城市人口(2013年)》的数据,推出政策降低国内人口流动门槛的国家的占比从1976年的48%上升到2013年的80%。

[16] 这是另一个需要深入研究的话题,新冠疫情对贫困人口不公,让富人尴尬(疫情让他们变得更富有了) 。

[17] 参阅Jack Howell,《新冠疫情会创造一个不可逾越的鸿沟吗?》(Could Covid-19 create an unbridgeable chasm?),2020年10月23日,苏黎世保险 。

[18] 例如,请参阅《未来的工作》(Future of Work),麦肯锡(链接) 。

[19] 例如,R. Krzysztofik,I. Kantor-Pietraga及T. Spórna,《从空间和功能维度看波兰的新冠疫情》(Spatial and functional dimensions of the COVID-19 epidemic in Poland),欧亚地理与经济杂志(Eurasian Geogr. Econ. ) (2020) (链接) 。

[20]《联合国可持续发展计划报告(2020年)》(链接) 。

[21] 根据世界银行的预测,新冠疫情可能“今年再将8,800万至1.5亿人推入极端贫困境地”,世界银行行长戴维·马尔帕斯表示,“各国将需要为新冠疫情之后的经济差距做好准备”(链接) 。

为您保驾护航